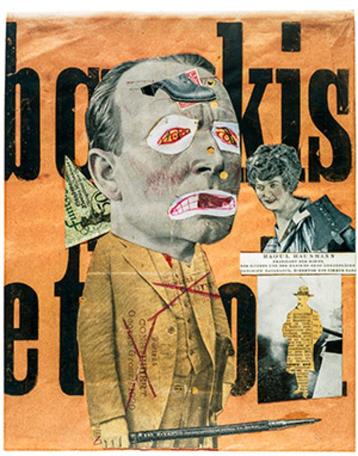

Raoul Hausmann (1886-1971) gehört zu den innovativsten Avantgardisten der Klassischen Moderne. Sein Ziel, Bekanntes zu überwinden und stets "das Morgen" zu verwirklichen, machte ihn zu einem multimedialen Künstler der ersten Stunde. Als Dadaist gehörte er zu den Erfinder*innen der Collage, er entwickelte synästhetische Apparaturen, verfasste experimentelle Schriften, ergründete das Verhältnis von Körper, Klang und Raum in performativen Darbietungen und verband als Fotograf das Sehen mit dem Haptischen. Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums präsentiert die Berlinischen Galerie eines der facettenreichsten Werke des 20. Jahrhunderts mit zentralen Arbeiten aus internationalen Sammlungen und eigenen Beständen.

Raoul Hausmann - Vision. Provokation. Dada.

Berlinische GalerieAlte Jakobstraße 124-128

10969 Berlin