Die Ausstellung Ich liebe Widersprüche in der Sammlung Falckenberg eröffnet einen neuen Blick auf das Werk Daniel Spoerris (1930–2024) und die ungebrochene Relevanz seines künstlerischen Denkens. Nach seiner ersten Karriere als klassischer Tänzer gründete Spoerri 1960 in Paris zusammen mit Yves Klein, Jean Tinguely und anderen befreundeten Künstlern die Gruppe der Nouveau Réalistes und entwickelte sich zu einem prägenden Vertreter der Objektkunst. Bekannt wurde Spoerri durch seine Fallenbilder, in denen er flüchtige Alltagsszenen – die Spuren eines Festmahls mit Tellern, Gläsern und Essensresten – zu Assemblagen verklebte und so auf spielerisch-subversive Weise zu Kunst – oder Anti-Kunst – erhob. Die letzte noch in Abstimmung mit Harald Falckenberg entwickelte Ausstellung gibt auf vier Etagen einen umfassenden Überblick über das Werk Daniel Spoerris – mit Arbeiten aus der Zeit von 1959 bis 2018, darunter auch weniger bekannte Werkgruppen. Dabei setzt sie dessen Kunst in einen direkten Dialog mit Arbeiten aus der Sammlung Falckenberg – US-amerikanischen und deutschen Counter-Culture-Positionen von Ray Johnson über Hanne Darboven bis Jonathan Meese. So wird Spoerris Werk in einer breiteren kulturellen und politischen Avantgarde verortet, die seit den 1960er Jahren die Konventionen in Kunst, Leben und Gesellschaft herausforderte.

»Der Widerspruch zwischen der Schwerkraft und der Schwerelosigkeit nahm mich gefangen«

Daniel Spoerri

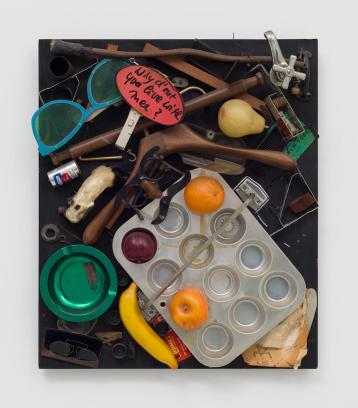

In Entgegensetzung zur abstrakten Kunst und anknüpfend an die Readymades und den Neo-Dada der 1960er Jahre schuf Daniel Spoerri mit seinen Fallenbildern eine eigene Kunstgattung. Ähnlich wie später mit der Eat Art, als deren Begründer er gilt. Zufällige Situationen, Momentaufnahmen unmittelbarer Realität, fixierte er als eine Art »Anti-Stillleben« unverändert auf ihrer Unterlage: Das Horizontale wird ins Vertikale gebracht und das Resultat zur Kunst erklärt. Selbst ein künstlerischer Autodidakt, hinterfragt Spoerri damit auch das Prinzip der Autorschaft. Seine Werke gehen aus der Kollaboration mit den Personen hervor, die soeben noch an den jeweiligen Tischen gegessen haben. Brotkrümel, Zigarettenstummel, benutzte Servietten fügen sich zu eigenwilligen Gesellschaftsporträts – fernab des Schönen und Erhabenen und des bürgerlich guten Geschmacks. Eine Haltung, die in ihrem Humor und ihrem Sinn fürs Groteske auch Harald Falckenbergs Kunstverständnis entsprach.

Die Ausstellung zeigt selten präsentierte Werkgruppen Spoerris: etwa die ab 1972 entstandenen Brotteigobjekte oder die Serie Morduntersuchungen – eine Reihe von Assemblagen, die auf Fotografien aus Polizeiarchiven reagieren und in denen jeder beliebige Gegenstand zum Corpus Delicti werden kann. Dazu kommen jüngere Textilarbeiten aus der Serie Fadenscheinige Orakel (ab 2014), in denen der Künstler gefundene, mit Sprüchen bestickte Wandtücher auseinanderschnitt und neu zusammensetzte, sodass ganz neue Bedeutungsebenen entstehen. Überhaupt sind Ironie und Sprachwitz ein Grundzug von Spoerris Werk, die exemplarisch in seinen zusammen mit Robert Filliou entwickelten »Wortfallen« (1964) zum Ausdruck kommen.

Im Dialog mit Werken aus der Sammlung Falckenberg entfalten sich die vielfältigen Bezüge zwischen Daniel Spoerris künstlerischem Ansatz und den antikonsumistischen, gesellschaftskritischen Haltungen, die sich in der Sammlung finden. Künstler wie etwa Gianfranco Baruchello oder Dieter Roth weisen ästhetische und konzeptuelle Parallelen zu Spoerris Arbeitsweise auf. Ihre Werke verdeutlichen die interdisziplinären Verschränkungen, die Spoerris Kunst inmitten einer experimentellen, oft subversiven Gegenkultur positionieren – einer Kultur, die sich über nationale Grenzen hinweg zwischen Fluxus, Nouveau Réalisme und Konzeptkunst entwickelte. Das für Spoerri typische Spiel mit Alltagsmaterialien, das kritische Hinterfragen des Werkbegriffs und der ironische Umgang mit der Bedeutung von Autorschaft prägt auch die Kunst von Mark Dion, Astrid Klein, Mariella Mosler, Markus Schinwald, Thomas Grünfeld oder John Miller. Darin wird sein nachhaltiger Einfluss auf nachfolgende Künstler*innengenerationen unmittelbar sichtbar.

Die Ausstellung ist zugleich eine Hommage an die langjährige Zusammenarbeit mit Harald Falckenberg (1943–2023): Es ist die letzte Schau, deren Konzept noch in enger Abstimmung mit dem visionären Sammler entwickelt wurde. Sie wird seitens der Deichtorhallen Hamburg kuratiert von Dirk Luckow und Goesta Diercks in Zusammenarbeit mit Barbara Räderscheidt, Direktorin des Ausstellungshauses Spoerri in Hadersdorf am Kamp (Niederösterreich), und Thomas Levy von der Levy Galerie in Hamburg, einem langjährigen Wegbegleiter Spoerris. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit der Artoma Kunst- und Kulturmanagement GmbH, Hamburg.

»Ein Objektkünstler ist immer auch Sammler, aber für ihn gelten andere Kriterien als der materielle Wert eines Sammlungsstücks. Daniel Spoerris Aufmerksamkeit erwachte, wenn er etwas ›kurios‹ fand, abweichend von der Norm«

Barbara Räderscheidt, Direktorin des Ausstellungshauses Spoerri in Hadersdorf am Kamp

»Eine x-beliebige vorgefundene Situation sollte genau so auf ihrer Unterlage fixiert werden, wie sie dalag, sozusagen als ein ›Ausschnitt von Welt‹ oder als ›Mini-Territorium‹. Das war mir auch emotional als Heimatlosem (...) sehr wichtig.« (Daniel Spoerri über seine Fallenbilder, 2001)

ÜBER DEN KÜNSTLER

Daniel Spoerri wurde 1930 unter dem Namen Daniel Isaac Feinstein in Galati in Rumänien geboren. 1942 floh er mit seiner Mutter und fünf Geschwistern vor den Nationalsozialisten nach Zürich. Er war als Bühnenbilder und Tänzer aktiv und wandte sich in den 1950er Jahren als Autodidakt der bildenden Kunst zu. Sein erstes Fallenbild entstand 1959. Viele weitere folgten, die heute in den bedeutendsten Kunstsammlungen weltweit vertreten sind. Als begeisterter Koch lud Daniel Spoerri oft zum Essen ein – er liebte es, zu feiern und Menschen zusammenzubringen. 1968 eröffnete er in Düsseldorf das Restaurant Spoerri und seine Eat Art Galerie, in der er regelmäßig Ausstellungen mit Werken verschiedener Künstler, die mit Lebensmitteln arbeiteten, organisierte. In dem Restaurant entstanden nach serviertem Essen eine Reihe von Fallenbildern. In Hamburg gestaltete er 1978 das Bühnenbild für Peter Zadeks Inszenierung Das Wintermärchen von Shakespeare. Im Skulpturenpark »Il Giardino di Daniel Spoerri« in der Toskana versammelt er 115 Installationen von über 50 verschiedenen Künstler*innen. In diesem Jahr wäre Daniel Spoerri 95 Jahre alt geworden.

Daniel Spoerris: Ich liebe Widersprüche

Sammlung FalckenbergWilstorfer Straße 71

21073 Hamburg-Harburg